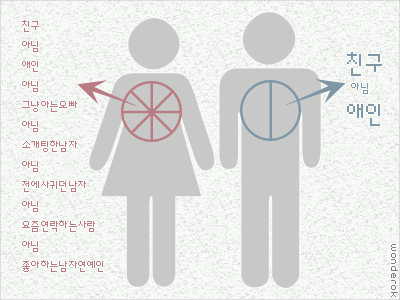

관계를 정의하는 문제는 종종 생각외로 어렵다. 공적인 경우(혼인 역시 여기에 들어간다)를 빼면, 보통 '친구' 아니면 '애인' 의 이분법적 구도로 나뉜다. 남자는 여자와 (영원히) 친구로만 남을 수 있는가, 에 관한 것도 때때로 논란거리가 된다.

'이성' 으로서 느끼는 호감이 정확히 어떤 색깔이어야 하는지, 콕 집어 말하는 것은 사실 매우 난해한 과제다. (물론 주위에서 둘의 관계에서 풍기는 아우라만 보고선, 섣부르게 선동하여 '애인'으로서의 관계가 성립하도록 만들어 버리는 사례도 수없이 많다 :P ) 나는 이 사람과 애인인데, 다른 사람들이 말하는 애인의 상과 들어맞지 않아. 이거 제대로 된 관계 맞아? 흔히들 말하는 조건에 들어맞지 않는데도, 그는 나를 사랑하고 있는 걸까? 이런 고민, 생각 외로 빈번하게 일어난다.

어떤 인간관계든 호감好感으로 시작되고 맺어진다. 그건 지극히 명료한 사실이다. 그러나 호감의 채도와 명도는, 누굴 만나느냐에 따라 끊임없이 변화한다. 우리의 마음 속엔 우리가 만나는 사람의 머릿수만큼 다양한 호감의 색채가 있다. 이 모든 느낌과 감정을 일일이 언어로 표현하고 설명하기란 또 어디 쉬운 일이겠는가. (그래서 어떤 사람들은 '아빠' '딸' '아들' 등의 호칭을 빌려와 호감의 스펙트럼을 정의하기도 한다)

호감의 본래 색채는 매우 개성적이고 미묘하기에, 우리가 뭐라고 정의하느냐에 따라 충분히 뭉뚱그려지거나 바뀔 수 있다. 가끔 호감의 본질을 무시하고 접근할 때, 정의된 관계와 가슴으로 느끼는 관계 사이에 괴리가 일어날 수도 있다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 쉽게, 우리가 느끼는 감정에 자체제작한 '공적 라벨'을 붙인다. '뭐라 딱 꼬집어 말하기 힘든' 상태로 남아 있기 불편하기 때문이다. 상대와 나의 위치가 정의될 때, 그제서야 모든 것이 분명해지기 때문이다. 김춘수가 '꽃'에서 노래했듯, 라벨을 붙임으로써 비로소 서로가 서로에게 특정한 의미를 주고받게 되는 것이다. 친구면 친구, 애인이면 애인. 깔끔하게.

라벨이 잘못되었다고 말하려는 것은 아니다. 모든 관계는 어차피 라벨 없이 지속될 수 없으니까. 라벨을 통해 더욱 견고하고 아름답게 발전하는 경우는 수없이 많다. (물론 반대로 심사숙고해 고른 라벨을 붙였으나, 상황이 용납하지 않아 지옥 같은 고통을 겪을 수도 있다) 다만 문제라면 사회에서 제작해 내놓는 기성 라벨로만 모든 관계를 규정지으려 하는 태도가 아닐까. 거기서 더 나아가 가끔은 그 기준을 따를 것을 타인에게 강요할 때도 있다.

그래서 때때로, 상황 혹은 조건 때문에 어떤 라벨에도 들어맞지 않는다면, 인간관계를 맺어 주었던 최초의 자연스런 호감이 부서지거나 파괴되기도 한다. 직접 혹은 간접적으로. 어느 쪽이든 참 슬픈 일이다. 좋은 마음만 주고받기에도 짧은 세상인데.

첨언한다면, 그 라벨을 스스로 직접 만드는 방법도 있다. 혹은 스스로 붙였던 라벨을 과감히 떼 버림으로써 새로운 관계를 모색할 수도 있다. 그럴 정도로 마음이 강인하다면, 이름 모를 호감으로 그저 남겨두는 것도 좋겠다. 사람을 만나 가슴이 더워지는 느낌은, 그 느낌만으로도 참 소중하니까.