1.개관- 심리학적 연구 방법

네, 저번 편의 뒤를 잇는 이번 편이 돌아왔습니다. 이번엔 심리학적인 연구 방법과, 일곱 가지 심리학적 조망에 대해 알아보기로 할까요?

전편에서 심리학은 과학적 방법론을 빼면 시체라고 강조했던 게 기억나실 겁니다 (기억나지 않으시거나 처음 읽으신다면 스크롤바를 죽 내려보셔도 됩니다). 과학이라 하면 물리학, 화학, 생물학 등 자연과학의 세부전공을 떠올리기 쉬울 텐데, 본래 과학의 정의는 ‘검증 가능한 방법으로 얻어진 지식의 체계’입니다. 과학적 방법론이란 바로 이 검증 가능한 방법들에 대한 이론이고요. 심리학의 모든 연구는 검증 가능한 방법들을 사용해 진행됩니다.

일반적으로 연구를 진행하려면 두 가지가 필요합니다. 가설의 생성과, 가설의 검증이지요. 가설이란, 검증할 수 있고 검증되어야 하는 주장을 의미합니다. 가령 같은 수업을 듣는 대학 새내기와 졸업을 앞둔 4학년들 사이에 현저한 영어회화 실력의 차이가 발견된다고 합시다. 이것은 현상입니다. 그 현상이 왜 일어나는지, 이유를 한번 생각해 볼 수 있겠지요. ‘4학년들이 새내기보다 머리가 나빠서일 것이다-_-;’ 라는 주장은 가설이 되기 어렵습니다. 굳이 제가 졸업반이라서가 아니라-_-;, ‘머리가 나쁘다’는 주장이 지나치게 추상적이라 검증할 수 없기 때문입니다. 머리가 나쁘다는 건 지능이 낮다는 것일까요, 아니면 어학 능력이 부족하다는 것일까요? 검증을 받을 만한 명확한 기준이 없지요. 반면 그 이유를 ‘새내기는 4학년들에 비해 초중고 시절에 영어회화 교육을 더 많이 받았기 때문일 것이다’ 로 가정한다면, 이것은 가설이 될 수 있습니다. 설문조사라는 방법을 적용해서 그 주장의 옳고 그름을 검증할 수 있기 때문입니다.

가설을 세웠다면 이제 검증이 필요합니다. 검증 방법은 크게 나누어 실험, 상관, 그리고 관찰이 있습니다. 관찰에는 직접 관찰하기, 설문조사, 면담, 케이스 스터디가 포함됩니다.

실험은 과학적 방법론의 꽃입니다! 가장 적극적이며, 가장 섬세하게 통제가 가능한 방법이지요. 먼저 실험하고 싶은 요소가 포함된 집단과 그렇지 않은 집단을 나눈 후, 실험을 통해 검증하고 싶은 부분을 제외한 나머지를 모두 동등한 조건으로 맞춥니다. 그렇게 하지 않으면 결과가 정확하지 않을 수 있거든요. 가령 ‘커피를 통한 각성이 벼락치기에 효과가 있다’ 라는 가설로 실험을 한다고 합시다. 먼저 집단을 모아야겠지요. 이때 중요한 것은 무선배정(Random assignment)으로, 각 참가자가 어느 집단에 배정될지가 동일한 확률이어야 합니다. 가령 참가자가 집단 중 한 쪽을 선택할 수 있다면, 커피를 싫어하는 사람은 가능하면 마시지 않는 집단을 선택하겠지요. 커피홀릭이라면 공짜 커피를 마실 수 있는 집단을 선택할지도 모릅니다. 이렇게 되면 커피 선호도라는 변인이 하나 더 들어가기 때문에, 나온 결과가 커피에 대한 각성 때문인지 아니면 선호도 때문인지의 여부가 불분명하게 됩니다. 그렇게 되면 실험에서 정확한 결과를 얻기 힘들겠지요? 편향된 조건이 실험 결과에 잘못된 영향을 미치지 않도록 도와주는 게 무선배정입니다.

자, 집단을 무선배정을 통해 균질하게 설정했다고 합시다. 이제 커피를 마시는 집단은 실험집단, 마시지 않는 집단은 통제집단입니다. 커피는 독립변인(independent variable)이며, 벼락치기용 테스트 결과는 종속변인(dependent variable)입니다. 독립변인이란 실험자가 원하는 대로 만들어내고 변화시킬 수 있는 변인입니다. 이 경우엔 커피가 되지만, 실험의 종류나 내용에 따라 돈, 야채, 참치, 항암 치료제 등 다양하게 변할 수 있습니다. 종속변인이란 독립변인에 따른 결과입니다. 독립변인의 값에 영향을 받기 때문에 종속변인이라고 부르지요. 가령 커피를 한 잔씩 주는 경우와 두 잔씩 주는 경우, 각 경우에 해당하는 종속변인의 값도 달라질 수 있겠지요.

지금의 실험은 변인이 커피 하나지만, 밤샘이란 변인을 추가할 수도 있습니다. 즉 밤샘X커피, 밤샘X무커피, 낮공부X커피, 낮공부X무커피의 네 가지 집단을 정해 놓고 각기 무선배정으로 집단을 모집해서 벼락치기 효과에 대한 실험을 할 수도 있죠. 이것을 중다변인 실험(multivariate experiment)이라고 합니다.

변인의 양이나 크기에 대한 기준도 중요합니다. 가령 커피의 경우 한 잔, 두 잔 정도로 상정할 수 있고, 항암 치료제 같은 경우는 그램 단위로 달라지겠지요. 이것을 측정(measurement) 이라 하며, 변인에 숫자를 배정하는 체계입니다.

실험으로 나온 결과는 보통 무작위 숫자의 집합이 됩니다. 위 경우는 벼락치기 시험의 결과 점수가 되겠지요. 참가자의 머릿수만큼의 결과가 제공될 텐데, 그 시험점수 그대로라면 의미가 있는 데이터가 아닌, 그냥 무의미한 숫자에 불과할 뿐입니다. 이때 각 참가자가 내놓은 결과로부터 데이터- 즉 의미 있는 자료를 뽑아내고 그 자료로부터 대상에 대한 추론(커피가 효과가 있구나/없구나)를 할 수 있도록 도와주는 게 바로 통계(statistics)입니다. 교과서에 따르면, 두 집단 간의 차이가 통계적으로 유의미(statistically significant) 하다는 것은- “데이터에 대해 통계적인 검증을 하였고, 그 결과로서 차이가 우연한 것이거나 한두 개의 극단적인 값에 따른 게 아니라는 확신을 가질 수 있다”라는 뜻입니다.

상관연구는 실험과 유사한 듯하지만 조금 다릅니다. 서로 다른 두 변인의 값이 관련이 있는지, 관련이 있다면 비례관계인지 (정적 상관관계, positive correlation) 반비례 관계인지 (부적 상관관계, negative correlation)를 측정하는 것입니다. ‘가령 화장하는 횟수가 잦을수록 피부가 좋지 않다’ 라는 가설을 세웠을 때, 집단을 모아 놓고 화장을 직접 시켜 가며 실험 결과를 뽑을 수도 있지만, 일반인의 화장 횟수를 조사하고 피부의 상태를 조사해 관계가 있는지를 알아볼 수 있겠죠. 참고로 상관 계산은 SPSS나 SAS같은 통계 프로그램이 돌려 주니 데이터만 잘 추려 집어넣으면 됩니다. 보통 결과는 상관계수 r로 나타나는데, 그 값이 1.0에 가까울수록 정적 상관관계가 강한 것이고, -1.0에 가까울수록 부적 상관관계가 강한 것입니다.

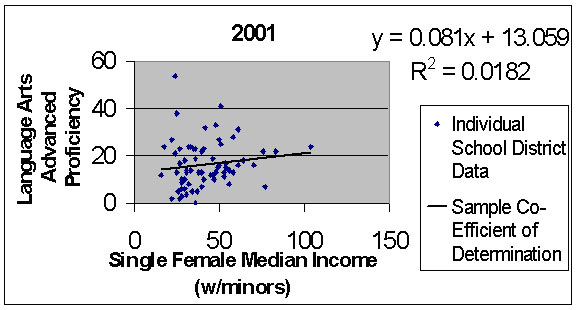

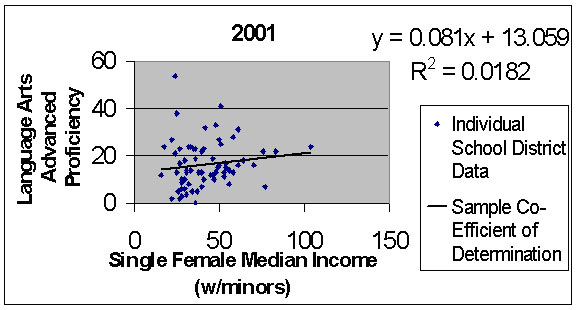

<딴건 보지 말고, 그래프의 기울기와 R의 제곱값만 먼저 한번 봅시다.

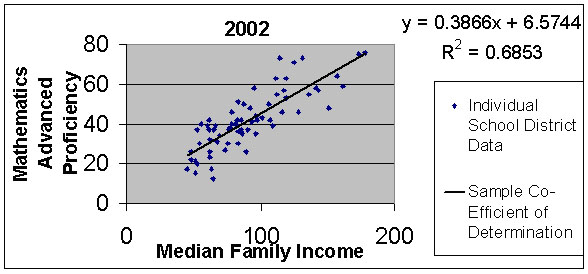

R의 제곱값이 클수록- 즉 상관이 1에 가까운 쪽이 더 그래프 기울기가 가파르죠?

첫번째는 독신여성 수입(의 중앙값)과 상급 랭귀지 아트 성취도인데,

비례관계가 그렇게 뚜렷하진 않아 보이는군요.

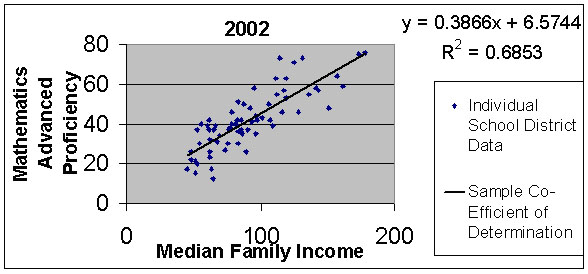

두번째는 가족 수입(의 중앙값)이 클수록 상급 수학 성취도가 높아지는군요.

즉 둘 사이엔 비례관계, 정적 상관이 있다는 뜻이겠지요.

수업시간에 들은 바로는, 자연과학에선 0.7 정도의 상관기준을 요구하며

사회과학에서는 약 0.5나 0.6을 넘으면 상관이 있는 것으로 간주한다고 합니다.>

실험연구와 상관연구는 언뜻 비슷해 보이지만 아주 중요한 차이가 하나 있습니다. 실험이 변인을 조작해 어떤 결과가 나오는지를 측정한다면, 상관에서는 단지 두 변인이 관계가 있는지의 여부를 알아볼 뿐입니다. 즉 실험에서는 인과관계가 성립하지만, 상관이 성립한다고 인과관계가 되는 건 아닙니다. 가령 위에서, 화장이 잦은 사람의 피부가 더 나쁘다고 합시다. 그러나 원인이 반드시 화장 횟수라고만은 생각할 수 없죠. 피부가 좋지 않은 건 불규칙한 식사 때문일 수도 있고, 밤샘을 자주 하기 때문일 수도 있고, 혹은 공기가 나쁜 지역에 살아서일지도 모릅니다. 우리가 알 수 있는 건 오직, ‘화장의 빈도가 피부의 상태와 관련이 있다’라는 사실뿐입니다. 가끔 인터넷 찌라시를 뒤지면 해괴한 연구 결과들이 꽤 나오지 않습니까? 그럴 때 인과인지 상관인지 신중하게 판단해야 낚이지 않겠지요.

직접 관찰하기는 말 그대로, “연구중인 현상을 자연 상태에서 관찰하는 것” 입니다. 가령 피험자의 머리에 전극을 달아 놓고 신문을 읽게 한 후, 뇌의 어느 부분이 활발하게 움직이는지를 관찰할 수 있죠. 편견 없이 정확하기만 하다면, 세심한 관찰은 훌륭한 방법입니다. 한편 맨 처음에 들었던 새내기와 4학년의 영어회화 실력처럼, 과거의 경험이 원인으로 여겨진다면 직접관찰은 불가능하죠. 이럴 때는 설문조사를 통해 알아보는 방법이 있습니다.

설문조사는 편리하긴 하지만 편향에 휩쓸릴 위험이 더 높습니다. 설문조사를 받는 사람들이 보이는 사회적 호감 효과(social desirability effect)가 그것입니다. 좋은 이미지를 남기고 싶어하는 열망이 원인이죠. 기업체 인성검사 제작은 시험 치는 이와 문제 만드는 이의 쫓고 쫓기는 대결이라고 해도 과언이 아닙니다-_-; 치는 쪽은 어떻게든 회사의 입맛을 파악해 그에 걸맞는 대답을 하려고 하고, 문제 만드는 쪽은 푸는 이가 눈치채지 못한 채 자신의 인성을 고스란히 드러낼 수 있도록 사력을 다하죠. 반면 설문조사를 하는 쪽에서도 편향을 일으킬 수 있습니다. 편향이 심한 집단을 선택한다든가, 비용절감 문제 때문에 턱없이 적은 수를 조사한다든가, 등이 있겠죠 (어디서나 비용 문제는 치명적입니다). 최근 이글루스 공감에 올라 있는 이 사례를 예로 들 수 있겠군요.

한편 대상이 사람이기 때문에 가능한 관찰 방법은, 면담과 케이스 스터디입니다. 면담의 경우 주로 이상심리학이나 상담심리학에서 많이 사용하지요. 한 사람에게 꾸준히 심도있는 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있지만, 시간과 비용이 많이 든다는 단점이 있습니다.

혹시 한때 나돌았던 위의 짤방 기억하십니까? 실은 이 짤방이 바로 규모가 큰 케이스 스터디 중 하나인 그랜트 스터디의 결과물입니다. 보통 사례사(case history)는 개인의 과거 경험에 의존하기 때문에 정확하지 않은 경우가 많은데, 특이하게도 이 연구는 미래 결과를 지속적으로 추적하는 방법을 사용했습니다. 조지 베일런트 박사가 주도한 그랜트 스터디는, 1939년에서 1944년 사이에 졸업한 하버드 대학생 중 268명을 선발해, 이후 25년간의 인생 궤적을 추적해 정신건강과 행복의 원인을 밝혀낸 연구입니다. 선발된 학생의 61%가 우등으로 졸업하였으며, 비교적 안정적인 가정 출신이었고, 모두가 제 2차세계대전이라는 역사적 사건을 겪었습니다. 이러한 조건 하에 그들의 인생역정을 살펴, 행복과 불행, 정신건강의 원인을 밝혀내 <Adaptation to Life>라는 한 권의 책으로 묶었지요. 한국에는 <성공적 삶의 심리학>이라는 제목으로 번역되어 있습니다.

슬픈 일입니다만, 여기서 학업성적이라는 변인은 ‘우등졸업한 이가 절반이 넘는 하버드 대학생’으로 균등하게 맞춰져 있으니… 연구 결과와 관련이 있을 리가 없지요.-_-; 실망시켜 드려서 죄송합니다. 여러분, 공부합시다.

어디나 그렇듯이 살아 있는 존재를 대상으로 하는 연구라면 윤리 문제가 빠질 수 없습니다. 사람의 경우 역시 예외가 아니지요. 실험 중에 발생할 수 있는 위험은 일상적인 수준이어야 하며, 작은 위험성이라도 있다면 미리 알리고, 사전동의를 얻어야 합니다. 사회심리학 같은 경우엔 미리 실험에 대해 알려 주면 차질을 빚는 경우가 생기는데, 가령 우연한 사건에 맞닥뜨려 화나거나 당혹스러운 순간을 관찰해야 할 때가 그런 경우죠. 이때는 끝나고 가능한 한 빠른 해명(debriefing)을 하여, 그들이 실험 전과 같은 평정심과 자존심을 유지하고 떠날 수 있도록 해 주어야 합니다. 이 문제로 논란을 빚은 게 뒤에 언급할 짐바르도의 감옥 실험입니다. 그들 중에는 심한 트라우마를 입어, 인생의 진로를 감옥심리학자로 바꾼 이도 있었다고 하니까요.

여전히 너무 길어지는군요. 조망에 관해서는 잠시 장을 보고 돌아온 다음 계속 써서 올리도록 하겠습니다. 쉽게 설명하려다 보니 자꾸 말이 많아져서 탈입니다. 이건 예측 못했던 일이로군요… 저의 불찰입니다 ㅠ_ㅠ 이번 개관 이후 써나가는 것들은 내용당 한 포스팅으로 끝낼 수 있게 양을 줄이도록 노력하겠습니다. 조금 이따 봐요~!

Reference:

힐가드와 애트킨슨의 심리학 원론 14판, E. Smith, S. Nolen-Hoeksema, B. Frederikson, G. Loftus 공저, 박학사

통계적 사고, 남궁평 외, 박영사

성공적 삶의 심리학- 정신건강이란 무엇인가, George E. Vailant, 나남출판

이미지 출처:

커피: 과거 어느 시점에 하드디스크에 우발적으로 저장했던 출처 불명의 그림-_-;

상관 그래프: www.math.vcu.edu/.../HowardConnolly.html

그랜트 스터디 짤방: http://degun.egloos.com/436232

네, 저번 편의 뒤를 잇는 이번 편이 돌아왔습니다. 이번엔 심리학적인 연구 방법과, 일곱 가지 심리학적 조망에 대해 알아보기로 할까요?

전편에서 심리학은 과학적 방법론을 빼면 시체라고 강조했던 게 기억나실 겁니다 (기억나지 않으시거나 처음 읽으신다면 스크롤바를 죽 내려보셔도 됩니다). 과학이라 하면 물리학, 화학, 생물학 등 자연과학의 세부전공을 떠올리기 쉬울 텐데, 본래 과학의 정의는 ‘검증 가능한 방법으로 얻어진 지식의 체계’입니다. 과학적 방법론이란 바로 이 검증 가능한 방법들에 대한 이론이고요. 심리학의 모든 연구는 검증 가능한 방법들을 사용해 진행됩니다.

일반적으로 연구를 진행하려면 두 가지가 필요합니다. 가설의 생성과, 가설의 검증이지요. 가설이란, 검증할 수 있고 검증되어야 하는 주장을 의미합니다. 가령 같은 수업을 듣는 대학 새내기와 졸업을 앞둔 4학년들 사이에 현저한 영어회화 실력의 차이가 발견된다고 합시다. 이것은 현상입니다. 그 현상이 왜 일어나는지, 이유를 한번 생각해 볼 수 있겠지요. ‘4학년들이 새내기보다 머리가 나빠서일 것이다-_-;’ 라는 주장은 가설이 되기 어렵습니다. 굳이 제가 졸업반이라서가 아니라-_-;, ‘머리가 나쁘다’는 주장이 지나치게 추상적이라 검증할 수 없기 때문입니다. 머리가 나쁘다는 건 지능이 낮다는 것일까요, 아니면 어학 능력이 부족하다는 것일까요? 검증을 받을 만한 명확한 기준이 없지요. 반면 그 이유를 ‘새내기는 4학년들에 비해 초중고 시절에 영어회화 교육을 더 많이 받았기 때문일 것이다’ 로 가정한다면, 이것은 가설이 될 수 있습니다. 설문조사라는 방법을 적용해서 그 주장의 옳고 그름을 검증할 수 있기 때문입니다.

가설을 세웠다면 이제 검증이 필요합니다. 검증 방법은 크게 나누어 실험, 상관, 그리고 관찰이 있습니다. 관찰에는 직접 관찰하기, 설문조사, 면담, 케이스 스터디가 포함됩니다.

실험은 과학적 방법론의 꽃입니다! 가장 적극적이며, 가장 섬세하게 통제가 가능한 방법이지요. 먼저 실험하고 싶은 요소가 포함된 집단과 그렇지 않은 집단을 나눈 후, 실험을 통해 검증하고 싶은 부분을 제외한 나머지를 모두 동등한 조건으로 맞춥니다. 그렇게 하지 않으면 결과가 정확하지 않을 수 있거든요. 가령 ‘커피를 통한 각성이 벼락치기에 효과가 있다’ 라는 가설로 실험을 한다고 합시다. 먼저 집단을 모아야겠지요. 이때 중요한 것은 무선배정(Random assignment)으로, 각 참가자가 어느 집단에 배정될지가 동일한 확률이어야 합니다. 가령 참가자가 집단 중 한 쪽을 선택할 수 있다면, 커피를 싫어하는 사람은 가능하면 마시지 않는 집단을 선택하겠지요. 커피홀릭이라면 공짜 커피를 마실 수 있는 집단을 선택할지도 모릅니다. 이렇게 되면 커피 선호도라는 변인이 하나 더 들어가기 때문에, 나온 결과가 커피에 대한 각성 때문인지 아니면 선호도 때문인지의 여부가 불분명하게 됩니다. 그렇게 되면 실험에서 정확한 결과를 얻기 힘들겠지요? 편향된 조건이 실험 결과에 잘못된 영향을 미치지 않도록 도와주는 게 무선배정입니다.

<커피는 그 강력함으로 추종자들의 편향을 불러일으켰습니다.

실험할 때는 이러한 점을 충분히 고려하도록 합시다.>

실험할 때는 이러한 점을 충분히 고려하도록 합시다.>

자, 집단을 무선배정을 통해 균질하게 설정했다고 합시다. 이제 커피를 마시는 집단은 실험집단, 마시지 않는 집단은 통제집단입니다. 커피는 독립변인(independent variable)이며, 벼락치기용 테스트 결과는 종속변인(dependent variable)입니다. 독립변인이란 실험자가 원하는 대로 만들어내고 변화시킬 수 있는 변인입니다. 이 경우엔 커피가 되지만, 실험의 종류나 내용에 따라 돈, 야채, 참치, 항암 치료제 등 다양하게 변할 수 있습니다. 종속변인이란 독립변인에 따른 결과입니다. 독립변인의 값에 영향을 받기 때문에 종속변인이라고 부르지요. 가령 커피를 한 잔씩 주는 경우와 두 잔씩 주는 경우, 각 경우에 해당하는 종속변인의 값도 달라질 수 있겠지요.

지금의 실험은 변인이 커피 하나지만, 밤샘이란 변인을 추가할 수도 있습니다. 즉 밤샘X커피, 밤샘X무커피, 낮공부X커피, 낮공부X무커피의 네 가지 집단을 정해 놓고 각기 무선배정으로 집단을 모집해서 벼락치기 효과에 대한 실험을 할 수도 있죠. 이것을 중다변인 실험(multivariate experiment)이라고 합니다.

변인의 양이나 크기에 대한 기준도 중요합니다. 가령 커피의 경우 한 잔, 두 잔 정도로 상정할 수 있고, 항암 치료제 같은 경우는 그램 단위로 달라지겠지요. 이것을 측정(measurement) 이라 하며, 변인에 숫자를 배정하는 체계입니다.

실험으로 나온 결과는 보통 무작위 숫자의 집합이 됩니다. 위 경우는 벼락치기 시험의 결과 점수가 되겠지요. 참가자의 머릿수만큼의 결과가 제공될 텐데, 그 시험점수 그대로라면 의미가 있는 데이터가 아닌, 그냥 무의미한 숫자에 불과할 뿐입니다. 이때 각 참가자가 내놓은 결과로부터 데이터- 즉 의미 있는 자료를 뽑아내고 그 자료로부터 대상에 대한 추론(커피가 효과가 있구나/없구나)를 할 수 있도록 도와주는 게 바로 통계(statistics)입니다. 교과서에 따르면, 두 집단 간의 차이가 통계적으로 유의미(statistically significant) 하다는 것은- “데이터에 대해 통계적인 검증을 하였고, 그 결과로서 차이가 우연한 것이거나 한두 개의 극단적인 값에 따른 게 아니라는 확신을 가질 수 있다”라는 뜻입니다.

상관연구는 실험과 유사한 듯하지만 조금 다릅니다. 서로 다른 두 변인의 값이 관련이 있는지, 관련이 있다면 비례관계인지 (정적 상관관계, positive correlation) 반비례 관계인지 (부적 상관관계, negative correlation)를 측정하는 것입니다. ‘가령 화장하는 횟수가 잦을수록 피부가 좋지 않다’ 라는 가설을 세웠을 때, 집단을 모아 놓고 화장을 직접 시켜 가며 실험 결과를 뽑을 수도 있지만, 일반인의 화장 횟수를 조사하고 피부의 상태를 조사해 관계가 있는지를 알아볼 수 있겠죠. 참고로 상관 계산은 SPSS나 SAS같은 통계 프로그램이 돌려 주니 데이터만 잘 추려 집어넣으면 됩니다. 보통 결과는 상관계수 r로 나타나는데, 그 값이 1.0에 가까울수록 정적 상관관계가 강한 것이고, -1.0에 가까울수록 부적 상관관계가 강한 것입니다.

<딴건 보지 말고, 그래프의 기울기와 R의 제곱값만 먼저 한번 봅시다.

R의 제곱값이 클수록- 즉 상관이 1에 가까운 쪽이 더 그래프 기울기가 가파르죠?

첫번째는 독신여성 수입(의 중앙값)과 상급 랭귀지 아트 성취도인데,

비례관계가 그렇게 뚜렷하진 않아 보이는군요.

두번째는 가족 수입(의 중앙값)이 클수록 상급 수학 성취도가 높아지는군요.

즉 둘 사이엔 비례관계, 정적 상관이 있다는 뜻이겠지요.

수업시간에 들은 바로는, 자연과학에선 0.7 정도의 상관기준을 요구하며

사회과학에서는 약 0.5나 0.6을 넘으면 상관이 있는 것으로 간주한다고 합니다.>

실험연구와 상관연구는 언뜻 비슷해 보이지만 아주 중요한 차이가 하나 있습니다. 실험이 변인을 조작해 어떤 결과가 나오는지를 측정한다면, 상관에서는 단지 두 변인이 관계가 있는지의 여부를 알아볼 뿐입니다. 즉 실험에서는 인과관계가 성립하지만, 상관이 성립한다고 인과관계가 되는 건 아닙니다. 가령 위에서, 화장이 잦은 사람의 피부가 더 나쁘다고 합시다. 그러나 원인이 반드시 화장 횟수라고만은 생각할 수 없죠. 피부가 좋지 않은 건 불규칙한 식사 때문일 수도 있고, 밤샘을 자주 하기 때문일 수도 있고, 혹은 공기가 나쁜 지역에 살아서일지도 모릅니다. 우리가 알 수 있는 건 오직, ‘화장의 빈도가 피부의 상태와 관련이 있다’라는 사실뿐입니다. 가끔 인터넷 찌라시를 뒤지면 해괴한 연구 결과들이 꽤 나오지 않습니까? 그럴 때 인과인지 상관인지 신중하게 판단해야 낚이지 않겠지요.

직접 관찰하기는 말 그대로, “연구중인 현상을 자연 상태에서 관찰하는 것” 입니다. 가령 피험자의 머리에 전극을 달아 놓고 신문을 읽게 한 후, 뇌의 어느 부분이 활발하게 움직이는지를 관찰할 수 있죠. 편견 없이 정확하기만 하다면, 세심한 관찰은 훌륭한 방법입니다. 한편 맨 처음에 들었던 새내기와 4학년의 영어회화 실력처럼, 과거의 경험이 원인으로 여겨진다면 직접관찰은 불가능하죠. 이럴 때는 설문조사를 통해 알아보는 방법이 있습니다.

설문조사는 편리하긴 하지만 편향에 휩쓸릴 위험이 더 높습니다. 설문조사를 받는 사람들이 보이는 사회적 호감 효과(social desirability effect)가 그것입니다. 좋은 이미지를 남기고 싶어하는 열망이 원인이죠. 기업체 인성검사 제작은 시험 치는 이와 문제 만드는 이의 쫓고 쫓기는 대결이라고 해도 과언이 아닙니다-_-; 치는 쪽은 어떻게든 회사의 입맛을 파악해 그에 걸맞는 대답을 하려고 하고, 문제 만드는 쪽은 푸는 이가 눈치채지 못한 채 자신의 인성을 고스란히 드러낼 수 있도록 사력을 다하죠. 반면 설문조사를 하는 쪽에서도 편향을 일으킬 수 있습니다. 편향이 심한 집단을 선택한다든가, 비용절감 문제 때문에 턱없이 적은 수를 조사한다든가, 등이 있겠죠 (어디서나 비용 문제는 치명적입니다). 최근 이글루스 공감에 올라 있는 이 사례를 예로 들 수 있겠군요.

한편 대상이 사람이기 때문에 가능한 관찰 방법은, 면담과 케이스 스터디입니다. 면담의 경우 주로 이상심리학이나 상담심리학에서 많이 사용하지요. 한 사람에게 꾸준히 심도있는 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있지만, 시간과 비용이 많이 든다는 단점이 있습니다.

혹시 한때 나돌았던 위의 짤방 기억하십니까? 실은 이 짤방이 바로 규모가 큰 케이스 스터디 중 하나인 그랜트 스터디의 결과물입니다. 보통 사례사(case history)는 개인의 과거 경험에 의존하기 때문에 정확하지 않은 경우가 많은데, 특이하게도 이 연구는 미래 결과를 지속적으로 추적하는 방법을 사용했습니다. 조지 베일런트 박사가 주도한 그랜트 스터디는, 1939년에서 1944년 사이에 졸업한 하버드 대학생 중 268명을 선발해, 이후 25년간의 인생 궤적을 추적해 정신건강과 행복의 원인을 밝혀낸 연구입니다. 선발된 학생의 61%가 우등으로 졸업하였으며, 비교적 안정적인 가정 출신이었고, 모두가 제 2차세계대전이라는 역사적 사건을 겪었습니다. 이러한 조건 하에 그들의 인생역정을 살펴, 행복과 불행, 정신건강의 원인을 밝혀내 <Adaptation to Life>라는 한 권의 책으로 묶었지요. 한국에는 <성공적 삶의 심리학>이라는 제목으로 번역되어 있습니다.

슬픈 일입니다만, 여기서 학업성적이라는 변인은 ‘우등졸업한 이가 절반이 넘는 하버드 대학생’으로 균등하게 맞춰져 있으니… 연구 결과와 관련이 있을 리가 없지요.-_-; 실망시켜 드려서 죄송합니다. 여러분, 공부합시다.

어디나 그렇듯이 살아 있는 존재를 대상으로 하는 연구라면 윤리 문제가 빠질 수 없습니다. 사람의 경우 역시 예외가 아니지요. 실험 중에 발생할 수 있는 위험은 일상적인 수준이어야 하며, 작은 위험성이라도 있다면 미리 알리고, 사전동의를 얻어야 합니다. 사회심리학 같은 경우엔 미리 실험에 대해 알려 주면 차질을 빚는 경우가 생기는데, 가령 우연한 사건에 맞닥뜨려 화나거나 당혹스러운 순간을 관찰해야 할 때가 그런 경우죠. 이때는 끝나고 가능한 한 빠른 해명(debriefing)을 하여, 그들이 실험 전과 같은 평정심과 자존심을 유지하고 떠날 수 있도록 해 주어야 합니다. 이 문제로 논란을 빚은 게 뒤에 언급할 짐바르도의 감옥 실험입니다. 그들 중에는 심한 트라우마를 입어, 인생의 진로를 감옥심리학자로 바꾼 이도 있었다고 하니까요.

여전히 너무 길어지는군요. 조망에 관해서는 잠시 장을 보고 돌아온 다음 계속 써서 올리도록 하겠습니다. 쉽게 설명하려다 보니 자꾸 말이 많아져서 탈입니다. 이건 예측 못했던 일이로군요… 저의 불찰입니다 ㅠ_ㅠ 이번 개관 이후 써나가는 것들은 내용당 한 포스팅으로 끝낼 수 있게 양을 줄이도록 노력하겠습니다. 조금 이따 봐요~!

Reference:

힐가드와 애트킨슨의 심리학 원론 14판, E. Smith, S. Nolen-Hoeksema, B. Frederikson, G. Loftus 공저, 박학사

통계적 사고, 남궁평 외, 박영사

성공적 삶의 심리학- 정신건강이란 무엇인가, George E. Vailant, 나남출판

이미지 출처:

커피: 과거 어느 시점에 하드디스크에 우발적으로 저장했던 출처 불명의 그림-_-;

상관 그래프: www.math.vcu.edu/.../

그랜트 스터디 짤방: http://degun.egloos.com/436232